※本記事はINUNAVIが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がINUINAVIに還元されます。

犬のアレルギーは過剰な免疫反応と皮膚バリアの低下によるもの

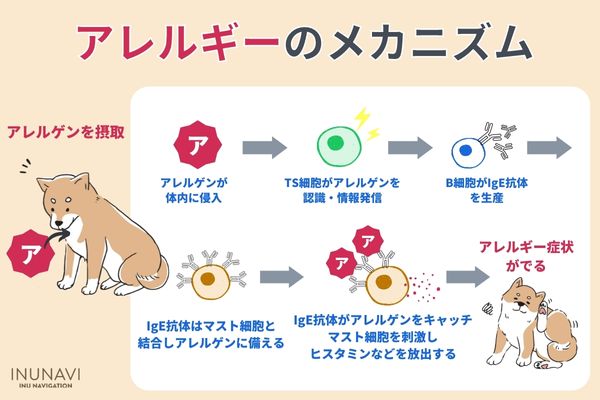

わんちゃんのアレルギーは、体内の「免疫システム」の過剰反応によって起こります。 本来「免疫システム」は、体内に侵入してきたウイルスや病原菌などの異物を排除する防御システムです。

わんちゃんのアレルギーは、体内の「免疫システム」の過剰反応によって起こります。 本来「免疫システム」は、体内に侵入してきたウイルスや病原菌などの異物を排除する防御システムです。

しかし、遺伝や体質、生活環境、食事、ストレスなど様々な理由から、通常は体にとってさほど害のない物質(例えば花粉)に対しても「免疫システム」が反応し、過剰に攻撃を続けてしまうことがあります。

これがアレルギー反応が起きる仕組みであり、過剰反応が起こる対象のことを「アレルゲン」と呼びます。

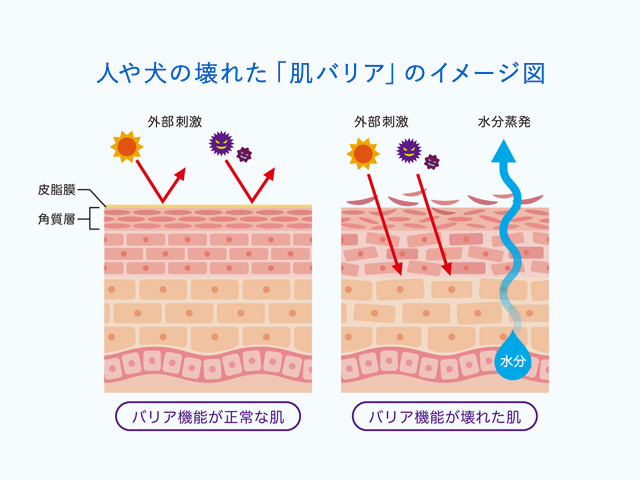

また、皮膚には、体内への異物の侵入を防ぐ強靭なバリア機能があります。皮膚バリア機能が低下することで、免疫システムがアレルゲンに接触する機会が増え、アレルギーを起こしやすくなります。

では、犬のアレルギーにはどのような種類があるのか見ていきましょう。

犬の3大アレルギー性皮膚疾患を紹介!併発も多く自己判断は禁物

わんちゃんの主なアレルギー性皮膚疾患は、「食物アレルギー」「アトピー性皮膚炎」「ノミアレルギー」の3つです。

多くの飼い主さんの間で注目度が高いのは「食物アレルギー」かと思いますが、実は発症率が最も高いのは「アトピー性皮膚炎」です。 アトピー性皮膚炎は、主にハウスダストや花粉などの環境アレルゲンが関与します。

食物アレルギーとアトピー性皮膚炎は併発しているケースも多く、現在では両疾患を厳密に区分せず、両疾患を包括して広義のアトピー性皮膚炎として扱う傾向があります。

皮膚症状もわんちゃんによって様々で、原因を特定するには数ヶ月を要することも少なくありません。自己判断で原因アレルゲンを特定するのではなく、獣医師と相談しながら進めていくことが重要です。

それぞれのアレルギーの原因や症状、治療についてよく理解し、愛犬をサポートしてあげましょう。

伊從慶太獣医師

アレルギーは年齢とともに変化していくため、1度出た診断が絶対ではありません。1年おき、2年おき、あるいは症状の変化に合わせて定期的に見直していくことが大切です。

それでは、多くの飼い主さんから関心の高い食物アレルギーから解説していきます。

また、犬の皮膚病を症例画像つきで確認できる以下の記事もおすすめです。

犬の皮膚病の原因・症状を解説【画像付き】アレルギーやダニなど改善に役立つ6つの対策【獣医師監修】

犬のアレルギー①食物アレルギー|原因・症状・検査・治療法

食物アレルギーは、わんちゃんが口にする食べ物に対するアレルギーです。

食物アレルギーは、わんちゃんが口にする食べ物に対するアレルギーです。

アトピー性皮膚炎と関係が深いという欧米の研究も複数あり、 食物アレルギーの犬の9〜50%でアトピー性皮膚炎を併発していたというデータもある※参考(1)ほど。

そのため、ドッグフードを食べた後や変更した後にアレルギーを疑うような症状が出たとしても、「食物アレルギーだ」と決めつけず、アトピー性皮膚炎の可能性も考慮して、必ず動物病院で診察を受けるようにしましょう。

食物アレルギーの原因

食物アレルギーは、愛犬にとって食材に含まれるタンパク質を体がアレルゲンと認識したことが原因で起こります。

タンパク質と聞くと、肉や魚、穀物などを連想しがちですが、野菜や果物などにもタンパク質は含まれます。つまり、原則全ての食材にはタンパク質が含まれ、食物アレルギーの原因となる可能性があります。本来、腸は食材に含まれるタンパク質を異物とはみなしませんが、免疫システムが過剰な状態では「異物だ!」と判断してしまうのです。

どのようなタンパク質をアレルゲンと認識するかはわんちゃんによって異なりますが、2016年に発表された報告※参考(2)では、以下のような食材が犬に多い食物アレルゲンとして示されています。

<犬の一般的な食物アレルゲン>

| アレルゲン | 発症割合 |

| 牛肉 | 35%(102/297) |

| 乳製品 | 17%(51/297) |

| 鶏肉 | 15%(45/297) |

| 小麦 | 15%(45/297) |

| ラム肉 | 5%(14/297) |

この他にも、ドッグフードに使用されることが多い「とうもろこし」や「米」などの穀物がアレルゲンとなるというデータもあります。

最近では、穀物にアレルギーを持つわんちゃんに配慮された食事として、グレインフリーのドッグフードも人気です。

【獣医師監修】グレインフリードッグフードおすすめ人気11選|穀物アレルギーでも安心できるフードは?

伊從慶太獣医師

今までどのような食材を食べてきたか、つまり食歴によって原因アレルゲンは大きく異なります。

食物アレルギーの正確な診断には、食歴をしっかりと把握することが重要です。

食物アレルギーの症状

食物アレルギーの主な症状は皮膚のかゆみです。食べた後から数時間以内に症状が強く出ることが多いといわれますが、2~3日かけて症状が出ることがあります。痒みは左右対称に出現します。

また、かゆみの他にも以下のような症状が出るわんちゃんもいます。

<症状例>

- 皮膚炎

… 顔(眼・口・耳の周り)、肛門周囲、わきの下、背中、お腹、手先足先が赤くなる

→ 慢性化すると赤くなるだけではなく、毛が薄い、皮膚が黒い、皮膚が分厚い(象の皮膚のようになる)、ベタベタする、フケが多い、臭うなどの症状に発展します。 - 外耳炎

… 耳がかゆい・赤い、耳が臭くなる、耳垢が多くなる - 消化器の不調

…嘔吐、軟便や下痢、便の回数が増える

食物アレルギーを発症しやすい年齢

食物アレルギーを発症する年齢は1歳未満〜13歳と幅があります※参考(3)。つまり、若くても歳を取ってからでも発症する可能性があります。

特に発症しやすい年齢は、6ヶ月未満と7歳以上とされます。

食物アレルギーの検査方法

主な検査方法は以下の2つです。

- 除去食試験

…症状が存在する時に主に与えていた食事と食材構成が大きく異なる食事を一定期間与えて、症状の変化を確認する検査。試験終了時に痒みが軽減した場合は、②の食物負荷試験に進んで食物アレルギーの診断を行う。

費用:フードにより異なる 期間:約2ヶ月間 - 食物負荷試験

… 以前食べていたフード、あるいは食材を与えて、症状が再燃するかを確認する検査。食物アレルギーの診断のみならず、今後与えていく食材の選定にも有用。

費用:食材により異なる 期間:1食材/フードにつき1〜2週間

その他、補助的な検査として以下のアレルギー検査も利用可能である。

- 抗原特異的血清IgE値測定、リンパ球反応検査、パッチテスト

…食歴から適切な除去食を選択することが困難な場合に実施するアレルギー検査。IgE値測定は即時型アレルギーの検査、リンパ球反応検査およびパッチテストは遅延型アレルギーの検査。いずれの検査も食物アレルギーを確定診断することはできない。あくまでも補助的な検査である。

費用:3〜5万円程度(検査項目数により異なる) 期間:1〜2週間程度

※通常、上記の検査を行う前に、食物アレルギー以外の理由で症状が出ていないか(例えば感染症など)を確かめるための除外診断を行います。

①で与えるフードは、これまで食べたことのない食材(新奇タンパク食材)を使用したフード を与えることが原則です。

新奇タンパク食材の選択が困難な場合は、アレルギー反応が起こりにくいようにタンパク質の分子を小さくした特殊なフード(加水分解食)を用いる場合があります。食物アレルギーの診断=動物病院で処方される療法食ではなく、それぞれの食歴に合わせて一般食や療法食から幅広く選択することができます。

除去食の選択は、原則として食材のみ(肉・魚・穀類・野菜・果物)がかぶらないように選ぶ必要がありますが、自分で探すのが難しい場合は獣医師に相談してみましょう。

なお、 アレルギー検査については実施を疑問に思う声も聞かれますので、Q&A「食物アレルギー検査は無駄?」もぜひチェックしてみてください。

食物アレルギーの治療法

食物アレルギーの治療法は、かゆみを抑えるための内服薬や塗り薬を使いつつ、特定されたアレルゲンを避ける食生活をします。 単に原因食材を避けるだけではなく、食べられる食材を積極的に探索し、豊かな食生活を確保しましょう。

また、アトピー性皮膚炎を併発することも多いため、生活環境のケアやスキンケアなども合わせて行うことが重要です。

犬のアレルギー②アトピー性皮膚炎(環境アレルギー)|原因・症状・治療法

犬のアトピー性皮膚炎は、主に環境中に存在するアレルゲンが関与するため、環境アレルギーとも呼ばれます。

犬のアトピー性皮膚炎は、主に環境中に存在するアレルゲンが関与するため、環境アレルギーとも呼ばれます。

犬のアトピー性皮膚炎は人のアトピーと類似しており、病態や症状、原因アレルゲンなど共通点が多くあります。

アトピー性皮膚炎の原因

アトピー性皮膚炎は、ハウスダストマイト(室内ダニ)や花粉、植物、細菌やカビなどの生活環境にあるものをアレルゲンとして認識してしまうアレルギー体質が原因です。

犬のアトピー性皮膚炎は発症しやすい犬種が存在するため、遺伝的な要因の関与も多くの研究で指摘されています。「アレルギーになりやすい犬種」をチェックしておきましょう。

また、「アレルギーは過剰な免疫反応と皮膚バリアの低下」で解説した通り、皮膚のバリア機能が低下しているとアレルゲンが侵入しやすくなります。

アトピー性皮膚炎のわんちゃんは、バリア機能として重要な役割を果たす角質層に問題があることがあり、よりアレルゲンが侵入しやすい状態です。

また他にも、アトピー性皮膚炎になることで、

- 皮膚常在菌バランスの乱れ

- 皮脂分泌や発汗の異常

- 他のアレルギーの併発

- 痒みによるストレス

などの問題が起きやすく、更なる症状悪化を引き起こします。

アトピー性皮膚炎の症状

アトピー性皮膚炎の主な症状は、慢性・再発性のかゆみです。痒みの出やすい場所は食物アレルギーと似ている場合が多く、皮膚の症状は左右対称に見られます。

また、アトピー性皮膚炎では、アレルゲンが植物や花粉の場合もあるため、季節によって症状の改善がみられたり、悪化したりすることもあります。

<症状例>

- 皮膚炎

… 顔(眼・口・耳の周り)、肛門周囲、わきの下、お腹、股、手先足先などが赤くなる

→ 慢性化すると赤くなるだけではなく、毛が薄い、皮膚が黒い、皮膚が分厚い(象の皮膚のようになる)、ベタベタする、フケが多い、臭うなどの症状に発展します。 - 結膜炎

…目の周りが痒くなる。涙や目やにが増える - 外耳炎

… 耳のかゆみ・赤み、耳が臭くなる、耳垢が多く見られる

アトピー性皮膚炎を疑う条件

犬のアトピー性皮膚炎にはFavrotの指標という診断指標があります。

8つの項目のうち、5項目以上をみたした場合、アトピーの可能性があります。この指標のみでアトピーの診断をすることはできませんが、「アトピーかも?」と疑いを早期に持つことができると良いでしょう。

■Favrotの指標

- 3歳以下で発症した

- 室内で飼育している

- かゆみ止めの薬を投与するとかゆみが緩和する

- 皮膚検査でマラセチア(酵母様真菌)がよく検出される

- 前肢に症状がある

- 耳の外側に症状がある

- 耳の辺縁に症状が乏しい

- 背中や腰に症状が乏しい

アトピー性皮膚炎の治療法

アトピー性皮膚炎には様々な症状があり、常在菌バランスの悪化、皮脂や汗の異常などを併発することもあるので、治療法もわんちゃんによって異なります。

内服薬・塗り薬など、かゆみや免疫反応を調整するための薬と、皮膚バリア機能を高めるためのスキンケア剤(特に保湿剤)で治療することが一般的です。

アトピー性皮膚炎は環境アレルゲンが関与するため、食物アレルギーのように原因アレルゲンを完全に避けることは困難です。従って、上記の治療に加えてアレルギー体質を改善させるための体質改善療法を実施することも重要です。

アトピー性皮膚炎は長期間にわたる治療管理が必要になります。薬物療法のみに頼るのではなく、以下のような飼い主さんが主体となるべきケアが重要です。

- 皮膚についたアレルゲンの除去

…低刺激のシャンプーや入浴で皮膚に付着したアレルゲンを除去する。洗浄後はしっかりと保湿する。炭酸泉やマイクロバブルによる入浴も役立つため、サロンや動物病院等で行うのもおすすめ。

頻度:週に1回程度 製剤:犬のアトピー性皮膚炎対応のもの - 環境清掃

…愛犬が過ごす環境の衛生状態を保つ。特にベッド(人と一緒に寝ている場合はその寝具も)は頻繁に洗濯や乾燥、交換を行う。空気清浄機の設置も有用。生活環境の温度・湿度管理も重要。

頻度:できれば毎日 - 保湿

…保湿ローションやスプレー、クリームなどを使い、日常的に愛犬の皮膚の保湿を心がける。全身の保湿は困難なため、症状の出やすい部分を中心に適応する。セラミドや天然保湿成分などが配合されたケア用品がおすすめ。「おすすめ商品」をチェックして下さい。

頻度:適宜 - 皮膚の保護

…アレルゲンの付着や掻き壊しから皮膚を守る 。必要に応じて、通気性の良い洋服、アレルギー対応服の着用を検討。

頻度:適宜 - ストレスケア

…慢性的なかゆみは愛犬に取って大きなストレスとなる。愛犬とのふれあい、アクティビティ、レクリエーション、食事などを通して、ストレスを緩和するライフスタイルを構築する。

頻度:適宜

犬のアレルギー③ノミアレルギー|原因・症状・治療法・予防法

ノミアレルギーは、全てのわんちゃんが同じように気をつけなければならない病気です。

ノミアレルギーは、全てのわんちゃんが同じように気をつけなければならない病気です。

また、ノミは愛犬から人に感染することがあるため、予防が重要になります。

ノミアレルギーの原因

ノミに血を吸われた際に出るノミの唾液がアレルゲンです。 過去にノミに刺されたことで体内に抗体ができ、次に刺されたときにノミ唾液にアレルギー反応が出ることが原因です。

自然の多い場所や野良猫の多い地域で暮らしていたり、草むらを散歩させる、多くの犬と触れ合う場所に行く(ドッグラン等)などは、ノミに刺されるリスクが上がります。

また、ノミ・ダニの駆除薬を使用していない子や、アトピーや食物アレルギーを患っている子、多頭飼い、外飼いの家庭もかかりやすくなります。

ノミアレルギーの症状

ノミアレルギーの主な症状は強いかゆみで、症状が特に出やすい部位は、背中と腰です。

そのほか、尾、大腿部、陰部周囲に症状が出ることもあります。

<症状例>

- 赤い発疹

…ブツブツした発疹 - かさぶた

…引っ掻き壊して出血し、瘡蓋ができる - 脱毛

…かゆみのある箇所の毛をむしってしまう

ノミアレルギーを発症しやすい年齢

ノミに刺されたことがあるわんちゃんならどの年齢でも発症しますが、初めて発症する子は5歳未満が多いようです。

ノミアレルギーの治療法

ノミ取り櫛でノミやノミの糞を確認し、血液検査を行ったうえで、ノミアレルギーかどうか診断します。

診断された、あるいは疑いのある場合は駆虫薬でノミを除去し、かゆみが強いときや掻き壊しによって二次感染が起こっている場合は、内服薬や塗り薬が処方されます。

ノミアレルギーの予防法

ノミアレルギーは、今回紹介したアレルギーの中で唯一予防法があるものです。

ノミが活発になる梅雨〜暖かい時期には、動物病院で扱っている駆虫薬を定期的に投薬しましょう。

市販のノミ・ダニ予防薬では効果が不十分なこともあるので、できるだけ動物病院で扱っている効果が確実なものにしてください。

また、ノミが多く生息していそうな場所の散歩や予防をしていない動物との接触を避けることや、ノミに汚染された室内を掃除機で隅々まで清掃することも大切です。

アレルギーになりやすい犬種

アレルギー(食物アレルギーやアトピー性皮膚炎)は、遺伝的要因が関係するため、発症しやすい犬種があります。

アレルギー(食物アレルギーやアトピー性皮膚炎)は、遺伝的要因が関係するため、発症しやすい犬種があります。

<食物アレルギーになりやすい犬種>

ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア、ジャーマン・シェパード・ドッグ、ラブラドール・レトリバー、ゴールデン・レトリバーなど

<アトピー性皮膚炎になりやすい犬種>

ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア、ゴールデン・レトリバー、柴犬、フレンチ・ブルドッグ、パグ、ボストン・テリア、ミニチュア・シュナウザー、ヨークシャー・テリア、ラブラドール・レトリバーなど

食物アレルギーになりやすい犬種は現在までに十分に解析されていませんが、アトピー性皮膚炎と併発しやすい観点から、アトピーになりやすい犬種は食物アレルギーを起こしやすい可能性に留意する必要があります。

また、上記のような犬種以外でも、アレルギーを発症することはあります。

特にトイプードルやチワワ、ダックスフンドなどの日本国内の人気犬種は、飼育頭数が多いためアレルギーを持つ場合がよく見られます。

犬のアレルギーの発症や悪化を防ぎやすくする4つの対策

アレルギーはどれか1つの要素で発症するわけではなく、「遺伝」、「皮膚バリア」、「微生物」、「食事」、「環境」、「心因」などいくつかの要素が積み重なった結果です。

アレルギーはどれか1つの要素で発症するわけではなく、「遺伝」、「皮膚バリア」、「微生物」、「食事」、「環境」、「心因」などいくつかの要素が積み重なった結果です。

遺伝要因や幼若齢時の生活や食事が関与することが多いため予防しづらく、アトピー性皮膚炎のように一度発症してしまうと根治が難しいものもあります。

そのため、日頃から愛犬のライフスタイルを整え、適切なサポートをしてあげることでアレルギーの発症や悪化を防ぐことができます。

以下のポイントを参考に、対策をとりましょう。

①快適な生活環境を作る

「アトピーの治療法」でも紹介した通り、愛犬が過ごす環境を清潔に保つことはとても重要です。

「アトピーの治療法」でも紹介した通り、愛犬が過ごす環境を清潔に保つことはとても重要です。

室内飼育のわんちゃんは、わんちゃんが過ごす部屋はもちろんのこと、ケージやサークル、ベッド、よく遊ぶおもちゃや身につけている洋服・犬具、食器なども清潔にしておきましょう。

部屋の掃除は、ハウスダストが床にたまっている朝がおすすめです。拭き掃除をしてから掃除機、最後に水拭きで仕上げをするとより良いとされています。

毎日忙しい中で掃除をするのは大変だと思いますが、できる範囲で良いので、こまめにアレルゲンを取り除いてあげてください。また、室内の温度湿度に気を配り、皮膚にとって快適な住環境を作りましょう。

屋外飼育をしているわんちゃんの場合は、できるだけ犬小屋の清掃を心がけ、寄生虫に対する予防を怠らず、皮膚に影響が出やすい高温多湿の日などは玄関や室内で過ごさせてあげましょう。

なお、掃除の際に除菌消臭スプレー等を使用する場合は、犬に影響がないとされているものを選ぶようにしてください。ペット用の商品の場合は、配合されている植物由来成分にアレルギーがないかも確認が必要です。

そのほか、愛犬が安心できる場所、ストレスが発散できるような環境づくりも重要です。

②適切なスキンケア(保湿や洗浄)

アレルギーにとって最も重要なスキンケアは保湿です。症状の出やすい部分を中心に、可能な限り頻回に保湿しましょう。

アレルギーにとって最も重要なスキンケアは保湿です。症状の出やすい部分を中心に、可能な限り頻回に保湿しましょう。

保湿はすぐに効果が出ません。コツコツ続けることが重要です。そのためには、愛犬にとってもご家族にとっても負担が少なく、続けやすい製剤を選ぶことが重要です。

次に皮膚の衛生状態を保つための洗浄です。皮膚に付着したアレルゲンの除去、二次的に発生した常在菌の増殖や皮脂や汗のトラブルに対応するために洗浄は有効です。洗浄はシャンプーのみではなく、シャンプーよりも肌への負担が少ない入浴でも十分な効果が出ることがあります。

シャンプー剤や入浴剤の選択や頻度に関しては、それぞれの皮膚の状態や季節によって大きく異なるため、動物病院やトリミングサロンへ相談すると良いでしょう。また、動物病院やサロンでプロに行ってもらうこと、自宅でやれることを上手に住み分けて、できる限り愛犬にとって負担が少なく効果的なスキンケアを組み立てることが重要です。

使用するシャンプー剤の一例として「おすすめケア商品」もチェックしてみてください。おすすめの保湿剤も紹介しています。

③食事に気を配る

食物アレルギーの場合は、何を食べるとダメで、何は大丈夫か?をはっきりさせた上で食事を組み立てましょう。多くの症例は、食べられない食材よりも食べれる食材の方が圧倒的に多いです。

食物アレルギーの場合は、何を食べるとダメで、何は大丈夫か?をはっきりさせた上で食事を組み立てましょう。多くの症例は、食べられない食材よりも食べれる食材の方が圧倒的に多いです。

豊かな食生活は健康の基本になるので、過度な食事制限をかけすぎないようにしましょう。

次に、栄養・食事を通して皮膚バリアを高めることも期待できます。犬では、過去の複数の研究から、必須脂肪酸が皮膚のバリア機能の維持に役立つことがわかっています。必須脂肪酸は食事から必ず摂らなければならない栄養素で、不足すると皮膚の水分やバリア機能が低下することが分かっています。※参考(4)

必須脂肪酸は主にオメガ3とオメガ6に分かれ、オメガ3は抗炎症や血流の改善、オメガ6は皮膚バリア機能の改善効果があります。

どちらか一方ではなく、両脂肪酸を摂取することがおすすめです。

<市販のドッグフードを与えている場合>

オメガ3脂肪酸・オメガ6脂肪酸が高含有されたフードを選ぶ

…必須脂肪酸高含有フードは、皮膚用フードとして販売されていることが多い。また、必須脂肪酸を効率的に利用するために重要なビタミンEがしっかり含まれているフードを選択する

<手作りフードを与えている場合>

オメガ3脂肪酸として魚油や亜麻仁油、オメガ6脂肪酸としては大豆油、コーン油、綿実油を与える

あるいは、オメガ3・オメガ6脂肪酸を配合したサプリメントを取る

…食事に各種食用油を加える場合は、油の摂取量が多くなるので、嘔吐や下痢などの消化器症状に注意が必要。サプリメントは有効成分を濃縮しているものが多いため、理想的な量を簡便に摂取することが可能。

なお、食物アレルギーがある場合は、獣医師の指示に従って原材料のチェックも行うようにしてください。

そのほか、副食(おやつ)にも気を配りましょう。おやつを過剰に与えると栄養バランスが乱れるだけでなく、食物アレルギーを発症した際にはアレルゲンを特定しづらくなります。おやつは飼い主さんが把握しておける範囲に留めておきましょう。

以下の記事では、食物アレルギー対策のしやすさ※や皮膚の健康に役立つ栄養素の有無を検証したおすすめのドッグフードを紹介していますので、気になる方はチェックしてみてください。※INUNAVI編集部独自の基準による

【獣医師監修】犬のアレルギーや皮膚病対策におすすめのドッグフードランキング29選

④ストレスケアを行う

アレルギーを発症し、種々の症状が慢性的に続くことは愛犬にとって大きなストレスです。

アレルギーを発症し、種々の症状が慢性的に続くことは愛犬にとって大きなストレスです。

住環境や食事に気を配るだけでなく、ストレスケアも積極的に行いましょう。愛犬にとっての最大の喜びは大好きなご家族と触れ合うことです。

皮膚と皮膚のふれあいは、愛犬に安心感を与え、ストレスを軽減できます。また、愛犬が好きな、興味を掻き立てられるようなレクリエーションやイベントも積極的に取り入れるようにしましょう。

犬のアレルギーについてのよくある疑問を獣医皮膚科専門医が解説!

今回は、犬のアレルギーの中でも飼い主さんの関心が特に高い「食物アレルギー」について、獣医皮膚科専門医の伊從慶太先生にお話をうかがいました。

伊從慶太 ・麻布大学獣医学部卒業

・獣医学博士(獣医皮膚病学)

・アジア獣医皮膚科専門医

・アジア獣医皮膚科学会会長

・日本獣医皮膚科学会理事

・Vet Derm Tokyo 代表皮膚科医

・どうぶつの皮膚科・耳科・アレルギー科 主任皮膚科医

アレルギー検査の必要性やドッグフードの添加物について驚きの回答が返ってきたので、ぜひ目を通してみてください。

犬のアレルギー検査は無駄?意味がない?

A.検査はアレルギーの診断には必ずしも必要ないが、治療には必要な場合がある。

INUNAVI:アレルギー検査は精度があまり高くないため、やる意味がないという話を聞いたことがあるのですが。

伊從先生:一般的に、多くの飼い主さんが「アレルギー検査」と認識しているものは血液検査だと思いますが、アレルギー検査には大きく分けて4つの種類があります。

血液を採取する検査(アレルゲン特異的血清IgE検査およびリンパ球反応試験)だけでなく、皮膚で直接反応をみる検査(皮内検査、パッチテスト)があります。また、即時型のアレルギーを調べる検査と遅延型アレルギーを調べる検査があり、合計4種類になります。

いずれの検査も100%アレルギーを同定できるものではなく、使用する試薬や検査会社によって精度に幅があります。食物アレルギーに関しては、アレルギー検査の結果のみをもとに食事を選んで確実に診断できるかというと、残念ながら100%ではありません。

また、動物アレルギー性疾患国際委員会のガイドラインでも、アレルギー検査は食物アレルギーの診断には必須ではなく、原則として除去食試験と食物負荷試験により診断される、としています。

INUNAVI:だから意味がないと言われることがあるんですね。

伊從先生:そうかもしれません。

除去食や負荷試験に使用する食材の選定が困難な場合には、アレルギー検査が補助的に有用となるケースもあります。一方で、環境アレルギー(アトピー性皮膚炎)の場合は、検査が必須となる治療法があります。

アレルゲン特異的免疫療法(減感作療法)という、アレルゲンを少しずつ体に慣らしていくという治療法で、どのアレルゲンに体を慣らすべきなのかを検査で調べる必要があるのです。

つまりアレルギー検査は、アレルギーだから必ずやるべきものという訳ではなく、何らかの理由があって行うものなので、全く意味がないわけではありません。

ドッグフードの添加物にアレルギーのある犬は多い?

A.世界的に見ても添加物のアレルギーは報告がない。

INUNAVI:ドッグフードでアレルギーが起きるのは添加物のせいだと考える方も多いですよね。

伊從先生:確かに添加物は、摂取量によっては健康被害をもたらすものもありますが、ほとんどの食物アレルギーは添加物ではなく食材がアレルゲンです。

肉・魚・穀類・野菜・果物など、ドッグフードに配合されている添加物以外の全ての食材に可能性があります。

INUNAVI:添加物が多い安価なフードから、レシピや食材の質にこだわった少し高価なフードに変えると体に良い変化がある子がいますが、添加物が関係していたわけじゃないんですね。

伊從先生:添加物の関与は否定できませんが、安価なフードは穀物が多くなって、タンパク質が少なくなる傾向があります。

健康な皮膚の維持には良質なタンパク質を積極的に摂取する必要があるので、添加物ではなく栄養素の違いで皮膚の状態に変化が生じている可能性が考えられます。ただ食物アレルギーにおいては、添加物に注力するよりもまずは食材ベースで考えていくべきです。

一方で、添加物に対するアレルギーや皮膚トラブルに関しては、犬ではまだ十分に研究されていないことも付け加えておきます。

食物アレルギーには、ドッグフードと手作りご飯のどっちがおすすめ?

A.アレルゲンを含まず、飼い主さんのライフスタイルに合っていればどちらでもOK。

INUNAVI:アレルギーのある愛犬にはできるだけ健康に良いものを与えたいと、手作りご飯を検討する飼い主さんもいますよね。

伊從先生:手作りフードは、愛犬のアレルゲンに合わせて食材を選ぶことができる他、味が良く、食の豊かさを作っていくことができます。

一方、市販のドッグフードは栄養バランスに優れ、災害時の備えもできるなど、手作りにはないメリットがあります。どちらか一方に決めるのではなく、必要やリスクに応じてどちらも取り入れてみると良いでしょう。

INUNAVI:手作りフードの方が消化が良くアレルギーになりにくいという意見もあるようですが。

伊從先生:ドッグフードにも手作りフードにも様々なものがあるため、消化の良さを一概に比べることはできません。

また、腸に良い影響がある食事はアレルギーを抑える可能性はありますが、消化が良いからアレルギーに良いという訳では決してありません。実際に、便の状態は極めて良好であるけれど、皮膚には強いかゆみを認める食物アレルギーの症例もいます。

最後に、わんちゃんのアレルギーで悩む飼い主さんに一言お願いします!

伊從先生:アレルギーと上手にお付き合いするためには、複合的なケアが必要です。

- 適切な薬を選ぶ / 定期的に受診する

- 目的にあった食事を選ぶ

- スキンケアをする

- 日常の生活の管理をする

この全てを行うと、アレルギーと上手にお付き合いすることができます。

これらのケアは皮膚のみならず体全体の健康につながるので、他の病気にも気が付きやすくなり、長生きにつながると思います。

アレルギーになったことを悲観せず、「アレルギーを通して愛犬に最適な健康管理ができる」と前向きに捉えていきましょう。

犬のアレルギー治療に力を入れている動物病院を紹介

愛犬のアレルギーの症状がひどい場合や、なかなか改善がみられずに悩んでいる場合は、専門医が在籍している動物病院や皮膚・アレルギー科のある動物病院に診てもらうのもひとつの手段です。

愛犬のアレルギーの症状がひどい場合や、なかなか改善がみられずに悩んでいる場合は、専門医が在籍している動物病院や皮膚・アレルギー科のある動物病院に診てもらうのもひとつの手段です。

犬のアレルギー治療に力を入れている関東近郊の動物病院の例を紹介します。

健康な皮膚のサポートにおすすめ!サプリやケア商品もチェック

ここでは、犬の管理栄養士とペットフード安全管理者の資格を持つ私が厳選した、皮膚の健康に役立つサプリメントやシャンプー、ブラッシング時に役立つ保湿剤などの皮膚ケア商品を紹介します。

私の身近にいた皮膚トラブルに悩むわんちゃんの評判も踏まえたおすすめの商品なので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

『FINAL ANSWER NO.1(ファイナルアンサーナンバーワン)』

獣医皮膚科専門医 伊從先生が開発!健康な皮膚のために有用な腸内サポート成分を凝縮

『FINAL ANSWER NO.1』は、今回この記事の監修を担当した伊從慶太先生が開発した、体の内側から皮膚の健康を支える錠剤のサプリメントです。

皮膚のスペシャリストが選んだ2つの有効成分「ケストース」と「パラカゼイ菌」が、インナーケアを通じた皮膚の健康維持をサポートします。

原材料に特定アレルギー物質が含まれていないので、食物アレルギーのわんちゃんでも選びやすいですよ。

長年、動物の皮膚科専門診察に携わってきた専門医である伊從先生だからこそのこだわりが詰まっているので、「愛犬の皮膚のために何かしてあげたい…」と思ったときは、まず試してみたいサプリメントです。

| 価格(税込) | 【通常】5,500円

【定期】5,225円 5%オフ |

| 内容量 | 36g(1粒重量 600mg×60粒) |

| 原材料 | ケストース、乳酸菌粉末(パラカゼイ菌)、結晶セルロース、麦芽糖、HPC、還元麦芽糖、ショ糖脂肪酸エステル |

| 原産国 | 日本 |

| 1日あたりの給与量 | 5kg未満:0.5〜1粒

5〜10kg:1〜2粒

10〜20kg:2〜4粒

20kg以上:4〜6粒 |

公式サイトで詳細を見る

36g / 5,500円

『C-DERM (シーディーム)パピー&アレルギーシャンプー』

子犬にも使える植物由来成分のやさしいシャンプー。希釈タイプなので経済的なのも魅力

『C-DERM』は、アメリカのバークレー大学皮膚学名誉教授が開発した特許取得のシャンプーです。アルコールや化学薬品、酸などは一切使用していないので、愛犬のデリケートな肌をやさしく洗い上げます。

泡立ちはそこまで良くないので、皮膚を擦ってしまわないようしっかりと泡立ててから洗ってあげましょう。

また洗浄力も強くないので、わんちゃんによっては、シャンプー前にマイクロバブルを使用したりと工夫が必要になるかもしれません。

| 価格(税込) | 4,312円 |

| 内容量 | 237ml |

| 原材料 | アロエベラ、ローズマリー、グリチルリチン、コンドルス |

| 原産国 | アメリカ |

| 使用方法 | 5〜6倍に希釈してシャンプーする |

Amazonで詳細を見る

237ml / 4,312円

『パラソルヘルスケア 高濃度セラミドモイスチャースプレー』

シャンプー後の保湿や、カサカサ肌、フケが気になるときに。臨床獣医師監修のセラミドスプレー

『パラソルヘルスケア』は、皮膚のバリア機能を果たす角質層構成成分、セラミドを補えるスプレーです。

植物由来の保湿成分や抗酸化成分なども配合されているので、愛犬の弱った素肌をやさしくうるおいで満たします。

獣医師監修※本記事監修の伊從獣医師ではありません。&トリミングサロン品質なので、愛用者からは「フケが出なくなった」という評判を耳にしたことも!

使用する際は、わんちゃんの毛ではなく、地肌にスプレーするよう意識してみてくださいね。スプレーを嫌がってしまうときは、一度飼い主さんの手に出して、なじませてから愛犬の肌に塗ってあげると良いですよ。

| 価格(税込) | 1,980円 |

| 内容量 | 200ml |

| 原材料 | ユズ果実エキス、チューベロース多糖体、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、システイン/オリゴメリックプロアントシアニジン、ヒアルロン酸Na、(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク、グリチルリチン酸2K、他 |

| 原産国 | 日本 |

| 使用方法 | シャンプー後ドライヤーの前、ブラッシング時などに毛をかき分けてスプレーする |

まとめ

この記事は、獣医皮膚科専門医 伊從慶太先生監修のもと、犬のアレルギーの仕組みや3大アレルギー性皮膚疾患と言われる「アトピー性皮膚炎」「食物アレルギー」「ノミアレルギー」の原因・症状・治療法などを詳しく紹介しました。

この記事は、獣医皮膚科専門医 伊從慶太先生監修のもと、犬のアレルギーの仕組みや3大アレルギー性皮膚疾患と言われる「アトピー性皮膚炎」「食物アレルギー」「ノミアレルギー」の原因・症状・治療法などを詳しく紹介しました。

また、アレルギー検査についてや、アレルギーと添加物の関係など、多くの飼い主さんが感じている疑問を解決しています。

犬のアレルギーへの知識を深めて、愛犬の皮膚の健康をサポートしてあげましょう。

■犬のアレルギーのポイント

- 日頃から部屋を清潔に保ち、アレルゲンを除去する

- 適度なシャンプーで皮膚の清潔を保ち、保湿で潤いを保つ

- 必須脂肪酸を含む食事で皮膚バリアの機能維持をサポートする

- 柴犬やフレンチ・ブルドッグなど遺伝的にアレルギーになりやすい犬種は特に注意

- 症状が長引く場合は皮膚科専門の動物病院も検討する

皆さんのわんちゃんのアレルギーが、早く良くなることを祈っています。

※参考一覧

※(1)国立バイオ情報センター 「コンパニオンアニマルの食物有害反応に関する批判的評価トピック(3):イヌおよびネコにおける皮膚有害食物反応の有病率」(閲覧日:2022/09/30)

※(2)国立バイオセンター「コンパニオンアニマルの食物副作用に関する批判的評価トピック(2):イヌとネコの一般的な食物アレルゲン源」(閲覧日:2022/09/30)

※(3)国立バイオ情報せんたー「コンパニオンアニマルの食物副作用に関する批判的評価トピック(7):有害食物反応を伴うイヌおよびネコのシグナル伝達および皮膚症状」(閲覧日:2022/09/30))

※(4)「必須脂肪酸欠乏時における皮膚障害発症のメカニズムの解明」お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系,市 育代(閲覧日:2022/09/30)

※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がINUNAVIに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。

※掲載されている情報は、INUNAVIが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。

「

「

食物アレルギーの場合は、何を食べるとダメで、何は大丈夫か?をはっきりさせた上で食事を組み立てましょう。多くの症例は、食べられない食材よりも食べれる食材の方が圧倒的に多いです。

食物アレルギーの場合は、何を食べるとダメで、何は大丈夫か?をはっきりさせた上で食事を組み立てましょう。多くの症例は、食べられない食材よりも食べれる食材の方が圧倒的に多いです。

この記事は、獣医皮膚科専門医 伊從慶太先生監修のもと、犬のアレルギーの仕組みや

この記事は、獣医皮膚科専門医 伊從慶太先生監修のもと、犬のアレルギーの仕組みや