※本記事はINUNAVIが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がINUINAVIに還元されます。

【手作りごはんのプラスアルファにもおすすめ!】

水分と栄養を効率よく補給!美味しいが詰まったご飯にかけるスープ

ワンスープ(チキンレシピ) ワンスープは、急速に真空冷凍するフリーズドライ製法で味や香りが残りやすく、栄養価が損なわれにくい方法で作られたご飯にかけるスープです。お湯に溶かすだけで簡単に栄養たっぷりのスープが完成!アレルギーに配慮して単一タンパク質にもこだわり、愛犬の体調や好みで選べるように馬肉レシピとたらレシピも開発中だそう。

ワンスープは、急速に真空冷凍するフリーズドライ製法で味や香りが残りやすく、栄養価が損なわれにくい方法で作られたご飯にかけるスープです。お湯に溶かすだけで簡単に栄養たっぷりのスープが完成!アレルギーに配慮して単一タンパク質にもこだわり、愛犬の体調や好みで選べるように馬肉レシピとたらレシピも開発中だそう。

1袋には、ぎゅっと凝縮されたキューブが20個*。超小型犬は1日1個が目安なのでにトッピングで毎日与える場合1日252円とかなりお得に。手作りでは実現できない栄養が詰まったスープなので食べムラで悩む小型犬のわんちゃんぜひ試してみてください!

公式サイトで詳細を見る

20個 / 初回3,920円

*キューブにより若干のばらつきがあり、目安としての個数となります。

作り置き手作りごはんとは?

普段、私たちが食べている食材で作る愛犬のためのごはんです。

現在、手作りごはんを調べて、挑戦しようとしている方は色々な理由をお持ちだと思います。

「若くて元気だけど手作りごはんが気になってるから簡単ならやってみよう」

「高齢になってごはんを食べなくなってきたから手作りごはんなら食べるかも」

「療養中で手作りごはんをすすめられたからやってみようかな」

そんな方達がすぐに挑戦出来る、特別な知識や技術はいらない手作りごはんをご紹介します。

手作りごはんで最も大切なこと

私が9年間手作りごはんを作り続けてきた中で、最も大切にしてきたことは「愛犬が喜んで食べる食事を作る」ということです。

それを大前提として、手作りごはんのレシピや食材の紹介・食材の選び方・手作りの効果などをご紹介していきます。

今すぐレシピを見る

手作りごはんで得られる効果

手作りごはんは、その子に合わせた食材を使うことで様々な効果があります。

■手作りごはんの効果

- 体内環境の改善

- 老化防止

- 体臭・口臭・便臭が減る

- 膀胱炎、尿路結石の改善

- アトピー性皮膚炎、アレルギーの改善

手作りごはんの各効果について、詳しく解説いたします。

体内環境の改善・老化防止

手作りごはんには「体内環境を整える」という効果があります。手間をかけて手作りごはんを作ってその程度か…と思われる方もいるかもしれません。しかしこの「体内環境を整える」ことはとても大切なことなのです。

「人は体温が低いと免疫力が低下し体調を崩しやすい」という話を、皆さん1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?実は犬も全く同じなのです。

免疫力が低下すると体調を崩しやすくなり、疲れやすくなり、アレルギーを引き起こしやすくなります。体内環境が整っていない状態で何かしらの治療をしても、治す力を最大限発揮出来ていない場合があります。

手作りごはんはわんちゃんの体内環境を整え、自己免疫力を高めます。治療中の子は治す力を最大限発揮できるようになり、健康な子であれば健康を維持し、老化を防ぐ手助けとなります。

体臭・口臭・便臭が減る

手作りごはんを初めて一番最初に飼い主さんが気が付く変化は「臭い」ではないかと思います。

私自身、今でも鮮明に覚えているのですが手作りごはんを初めて2週間目位にペットシートにしてあるウンチの存在に気づけなかったのです!!この衝撃はわんちゃんと生活している方には分かって頂けるのではないかと思います。

ドッグフードを食べさせていた時は生臭い口臭も気になっていたのですが、手作りごはんを始めて2週間程でほとんど口臭がなくなりました。「私の鼻がおかしくなったのか?」と愛犬の口の臭いをクンクンとかいでいたほどです。

膀胱炎、尿路結石が改善される

尿路結石と膀胱炎の治療、再発防止に必要なものは「水分補給と食事」だと言われています。

手作りごはんは水分量の調節が出来るうえ、栄養管理が出来るので尿路結石や膀胱炎を患っている子にはとてもおすすめです。私の愛犬の膀胱炎も手作りごはんを食べることにより症状が通常より早く改善し(もちろんお薬も飲んでいました)、それ以来再発していません!

■尿路結石とは

尿の通り道である腎臓から尿管、膀胱、尿道にかけて出来る石のことを、尿路結石と呼びます。尿路結石の元となる石は腎臓で作られます。その石が尿の流れや体の動きで移動します。石が止まってしまった場所で呼ばれる名前が変わります。(尿管結石、尿道結石など)

この石が尿路を塞ぐことによって激しい痛みや感染などを引き起こし腎臓自体の機能を悪くする可能性もあります。結石が起こる原因は様々な要因が複雑に絡んでいて、直接的な原因は明らかになっていません。

【獣医師執筆】犬が膀胱炎とは?原因・症状・治療法|飼い主ができる対応は?

アトピー性皮膚炎やアレルギーが改善される

動物病院に勤務していた頃、愛犬と出勤しているスタッフも多くいました。私の愛犬だけでなく、スタッフの愛犬の分の手作りごはんも持参して、みんなに食べてもらっていました。

そうすると手作りごはんを食べていた犬種の違う5頭全員に変化が見られました。約2週間ほどで便臭、口臭が薄くなり、脂臭い体臭もなくなり、おしっこが沢山でるようになりました。

何よりアレルギー体質だった子は目・口・耳・体の炎症が治まってきたのです。その子は長年、アレルギー体質に悩んでいました。時にはステロイドを使用しなければならない位の状態でした。たった2週間でステロイドや抗生剤も使わずに、毎日食べる食事だけでこんなにも改善が見られたことに驚きました。

そして改めて、手作りごはんは毎日続けられなければ意味がない。もっと簡単にできる方法がないかと、作り置きできる手作りごはんを考えるようになりました。

↓今すぐレシピを見る

作り置き手作りごはんのメリット・デメリット

作り置き手作りごはんのメリット

- 毎回のごはんの準備が楽

- 水分が取れる

- ごはんへの食いつきが良くなる

- 栄養バランスを調整できる

- 食いつきがよくなる

手作りごはんはとにかく食いつきが良いです!

そして市販のドライフードには出来ない微調節が可能です。

「最近、あんまり水を飲まないな」と感じたら水分量を増やしたり、ドッグランや長距離のお散歩に行って「疲れてるな」と感じたらタンパク質の量を増やして疲労回復を促してあげたりと、その日のその子に合うごはんを毎日作ってあげることが出来ます。

作り置き手作りごはんのデメリット

手作りごはんには「手間がかかる」というデメリットがあります。しかし私は今まで手作りごはんを続けてきて、デメリットよりメリットの方が多いと感じています。なるべく作る手間を減らせるように、今回はより簡単に作れるレシピを紹介します。

↓今すぐレシピを見る

手作りごはんを始める前に準備すること

手作りごはんを始める前に以下の準備をしましょう!

- 愛犬に必要なごはんの量を把握する

- 体重、体型のチェックをする

愛犬に必要なごはんの量を把握する

1回の食事量は愛犬の頭のハチ部分を目安にします。↑写真のピンク色の部分が「ハチ」

1回の食事量は愛犬の頭のハチ部分を目安にします。↑写真のピンク色の部分が「ハチ」

犬の頭のハチの大きさと胃の大きさは大体同じくらいだと言われています。ハチとは頭の横の部分の1番出っ張っているとこです。触ってみてもよくわからないな…という方は「耳の付け根あたりから上の部分」と覚えてください!

心配な方には犬専用栄養計算アプリがおすすめ

体重、ライフステージ、年齢を記入するだけで必要なカロリー数が簡単に計算できるとても便利なアプリです。目分量に慣れるまで使ってみるのもおすすめです。

犬専用計算アプリUGpetcom

このアプリは7歳以上のシニア犬の場合「シニア犬はエネルギー要求量が低くなるため、7歳以上の場合には通常より5%減らしています。」とシニア犬用に計算をしてカロリー数を出してくれます。

体重、体型のチェックをする

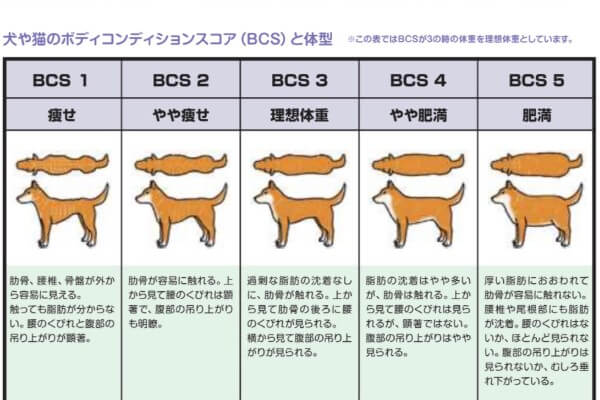

犬の体型はボディコンディションスコアといって下の図のようにおおまかに5段階に分けられることができます。

犬の理想体型は「ボディコンディションスコア3」だと言われています。このボディコンディションスコア3の体型を基準にして簡単な体型チェックを行いましょう。

引用:「環境省 飼い主のためのペットフード・ガイドライン~犬・猫の健康を守るために~」

指で触って行う体型チェック

- 背中を指で撫でた時に背骨が適度に触れる

- 横腹を指で撫でた時に適度に肋骨が触れる(横腹でチェックしたほうがより分かりやすいです)

痩せすぎ・痩せ気味 | 背骨や横腹を触ったときに脂肪を感じず、骨の太さ・形などがはっきりと分かる。 |

理想体型 | 背骨や横腹の骨の上に適度に脂肪が乗っていて、滑らかに凹凸が感じられる。 |

肥満気味 | 背骨や特に横腹に凹凸が感じられない、指に力を入れて探さないと肋骨に触れない。 |

↓今すぐレシピを見る

身近にある食材で作り置き手作りごはんを作ろう

手作りごはんに使える身近な食材をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください!

タンパク質

- 鶏肉(皮は取り除く)

- ささみ

- 牛肉

- 豚肉

- サーモン

- 白身魚(タラなど)

- 青身魚

鶏肉、豚肉、牛肉は脂身を取り除く

魚は火を通した後、ほぐしながら小骨をしっかり取り除く

炭水化物

玄米や雑穀米もおすすめですが、消化不良を起こして下痢をしてしまう子もいるので、柔らかくしてからあげてください

野菜類

- キャベツ

- ニンジン

- 小松菜

- 白菜

- 大根

- ブロッコリー

- きのこ

- ひじき

くだもの

アレルギー、アトピー性皮膚炎の子は、アレルゲンとなりえる食材を除去してあげてください

【看護師執筆】犬の食物アレルギー性皮膚炎に効果的な手作りごはん

タンパク質・炭水化物・野菜スープのおすすめの割合

タンパク質・炭水化物・野菜スープの割合は、4:3:3がおすすめです!

我が家の場合はシニア犬、避妊・去勢済み、お散歩好きなのを考慮して4:3:3:の割合にしています。

- お散歩が好きで長距離を歩いたりドッグランに行くため疲労回復のためにタンパク質を多めに

- 避妊・去勢済みでシニアのため太りやすくなっているため炭水化物は少し抑えめに

- 水分を多く取らせたいので他の方が作る手作りごはんより水分を多めにというのを考えて作っています♩

体調、ライフスタイルにあわせて割合を変更

- 太り気味の子…炭水化物を少なく

- やせ気味の子…炭水化物とタンパク質の割合を多めに

- 水分を積極的に取らない子…野菜スープを多く

- 激しい運動をした後は…疲労回復・筋肉の回復のためにタンパク質多めに

上記のように体調やライフスタイルに合わせて割合にかえてみましょう。その日のその子の状態に合わせてごはんを調節できるのが手作りごはんの良い所です!

今日から出来る!簡単作り置き手作りごはん

材料

- キャベツ 1/4

- ニンジン1本

- 小松菜2株

- ブロッコリー½

- しいたけ3個

- 水2リットル

作り方

- お鍋に水2リットルを入れ、火にかける。

- お湯が沸騰するまでの間、野菜を細かく刻む。

- お湯が沸騰したら刻んだ野菜を入れる。

- 中火で15分〜20分煮込む。

- 灰汁が出てきても、気にならなければそのままでもOK。

我が家の場合は灰汁を取らないと食いつきが悪いため、軽く取っています。

食材別の刻む大きさ

ニンジン

我が家のトイプードルの場合は、ニンジンは厚さ2〜3mm、幅5mmくらいが目安です。

ブロッコリー

ブロッコリーは最初から刻み過ぎるとつぼみの部分がボロボロになって細かくなり過ぎるので、適当な大きさに切って茹でます。茹でて柔らかくなってから、大きいものを潰しています。

小松菜

キャベツや小松菜などの葉物は1センチ未満を目安にしています。

キャベツ

全く1センチ未満じゃないですね!この位の大きさでも大丈夫です!!

もっと楽な方法はないかとフードプロセッサーを試したことがありましたが、大きな塊が残ってしまったり、逆に細かくなり過ぎて野菜ジュースになったりしてしまいました。この段階だけは包丁で地道に頑張っています。

チワワちゃんの場合はもう少し小さくしたり、逆に柴ちゃんのような中型犬の場合はもう少し大きくしたりその子にあった食材の大きさにしてあげてください!

保存方法

薄型のタッパーに流し込みしばらく放置し粗熱を取った後、冷凍庫にしまいます。こんな感じてドバッーと流し込むだけです!

完全に凍った後に少し解凍し、切れ目を入れて分ける

完全に固まった後、容器ごと取り出し少し自然解凍をさせます。(いつもは10~15分位放置させています)。まだカチンコチンの状態です。

シャリっとシャーベット状になったら取り出しやすいようにナイフで切れ目を入れます。その子の野菜スープの使用量に合わせて分けてください。

包丁で切れ目をいれると容器まで傷つけて割れてしまうので、ナイフの使用をおすすめします。

(汚くてすみません…)この様にナイフでシャリシャリと分割します。私はいつも8分割に切って保存しています!

我が家は8分割にして1頭につき1日1個使用しています。(朝、夜 ½個ずつ)

タンパク質、今回はササミにしてみました

同時進行でタンパク質の作り置きもしてしまいましょう!

今回はスーパーで安売りをしていた鶏のササミを使いました。ササミはただ茹でただけです!我が家は1頭につき約1日1本使います。

粗熱が取れたら手で割いて細かくしてから冷凍します。この時に筋を除くと楽です!

完成です!

今回作った野菜スープとササミにごはんを盛り付けるとこんな感じになります。ゴマをふりかけてみました!

白ごはんは朝ごはんや夜ごはんの残りでも、冷凍ごはんを使っても大丈夫です!

電子レンジでOK!

冷凍庫から取り出したものを電子レンジ解凍すると、解凍出来てない・熱すぎるなどうまくいかないことが多々あり…。

我が家では次のごはんを数時間前に取り出してある程度に自然解凍させてから、電子レンジで20~30秒温めてベストな温度にしています。

あくまでも我が家での方法ですので、実行する際は自己責任でお願いします。

ぜひ、作り置きにしましょう!!

手作りごはんはぜひ、「1週間分の冷凍保存で作り置き」しましょう。

手作りごはんはぜひ、「1週間分の冷凍保存で作り置き」しましょう。

1週間以上冷凍保存をしていると特にお肉やお魚は確実に味が落ちます。バサバサで味もなく、愛犬2頭も食いつきが悪く、しぶしぶ食べている感じがしました。

なにより「冷凍庫パンパン問題」が発生します。何も入りません。食材宅配サービスが来た日は絶望ものです…。

そんな経験を何度か繰り返し「食材品質上の問題、冷凍庫の問題」を考慮し「作り置き手作りごはんは1週間分を目安に」というマイルールができました。

手作りごはんにぜひ使ってほしい食材

発酵食品

発酵食品には腸内細菌を増やし腸内環境を整え免疫力をアップしてくれる作用があります

| 納豆 | 血栓を溶かし、血液をサラサラにする働きがある。コレステロールや血圧を下げる効果がある。 |

| ナチュラルチーズ | 脂肪の燃焼を促すのでダイエット中の子におすすめ。ビタミンA、ビタミンB2、カルシウムが豊富。 |

| ヨーグルト | 腸内環境を整え便秘や下痢を改善させる効果がある。ビタミンB,乳酸菌が豊富 ヨーグルトは単に免疫力を高めるだけではなく起きてしまった過剰な反応落ち着かせる働きがあるのでアレルギーやアトピー性皮膚炎の子にも効果があります。 |

体を温める食品

体温が下がると血液の流れが悪くなり免疫力が下がります。そのような体は人同様に発ガン体質になる可能性があると言われています。

体温が1度あがると免疫力は5~6倍アップするといわれています。

体を温める食材はぜひ、手作りごはんに使いたい食材です。

| ニンジン | ビタミンA、ビタミンC、カリウムが豊富。

感染症予防にも効果があります。 |

| かぼちゃ | ビタミンA、ビタミンB、ビタミンC、カリウムが豊富に入っています。

また抗発がん作用、呼吸器系統を守る働きがあると言われています。 |

| レンコン | ビタミンC、タンニン、カリウムが豊富。

タンニンには抗酸化作用、コレステロール減少、抗がん作用、消炎作用がありとても万能な食材です。 |

粘膜を強くする食品

| ニンジン、カボチャ | 共にビタミンAが豊富に入っている食材です。

ビタミンAは粘膜を強化する働きと免疫力を高める作用があります。 |

老齢、ダイエット中、病後の子におすすめな食材

| 鶏むね肉、ささみ | 鶏むね肉、ささみは皮を取り除いて使用することで脂肪をカットしつつタンパク質をしっかりと取れるのでおすすめの食材です。 また鶏のタンパク質には必須アミノ酸がバランスよく入っています。 アミノ酸の一部、メチオニンは肝臓に脂肪が溜まるのを防いでくれます。 |

免疫力アップの効果も期待できる食材

| きのこ | きのこには腸の働きを整える食物繊維が多く含まれています。 そして特に注目したいのはきのこに含まれるB⁻グルカンという成分です B⁻グルカンは白血球の機能を高めてくれる作用があるため免疫力アップにうってつけな食材です |

| 海藻 | フコイダンと呼ばれる海藻特有のヌルヌル成分にはガン細胞に対し強い攻撃力があると言われています。他にもカルシウムやビタミンCも豊富に含まれています。きのこ、海藻はぜひ細かく刻み煮込んで使用してください! 煮込んだスープに有効な成分がたっぷり出ています。 |

犬に食べさせてはいけないもの

| ネギ類 | ネギ類には赤血球を壊す成分が入っているため ネギ類を食べて貧血を起こしてしまう場合があります。 個体差にもより食べても大丈夫な子もいれば、少量口にして亡くなってしまう子もいます。なので積極的に食べさせたい食材ではありません。 |

チョコレート | チョコレートに含まれるテオプロミンという成分は心臓や中枢神経系を刺激し下痢や痙攣、最悪の場合、死に至る場合もあるのでネギ類同様与えないようにしましょう。 またチョコレート以外のお菓子も糖尿病や肥満の原因となるので与えないようにしましょう。 |

| 消化の悪いもの | 甲殻類は消化がされにくい食材のため下痢の原因になることがあります。 甲殻類で取れる栄養は他の魚からも取れる栄養成分です 個体差があると思いますが念のため避けたほうがいいかもしれません。 |

| キシリトール | キシリトールはインスリンを過剰に分泌させ低血糖や肝障害を引き起こす可能性があります。 ごはんの中には入れることはないとは思いますが未だに「キシリトール入りガム」という犬用ガムを見かけることがあります。 そのようなガムも個人的にはおすすめしません! |

その子に合った好みの食材、栄養を選んで

手作りごはんのいいところそれは「愛犬に合った、愛犬の好きな食材を選び、栄養バランスを管理できること」だと思います。

手作りごはんのいいところそれは「愛犬に合った、愛犬の好きな食材を選び、栄養バランスを管理できること」だと思います。

好き嫌いが分かれる納豆

人同様、好みが分かれるのが「納豆」です。

人同様、好みが分かれるのが「納豆」です。

たまたま冷蔵庫にあまっていた納豆を発見したので、最後のトッピングにかけたのですが、一切食べず。どうやら我が家の愛犬は、納豆の臭い・ネバネバが苦手なようでした。その時は納豆にお湯をかけ、臭いとネバネバを取って与えていましたが今はやっていません!

代りになる食材は沢山あるので苦手な食材を無理して与えることはやめました。

今は納豆の代りにナチュラルチーズをパラパラとふりかけています。納豆との食いつきの差に驚かされました。

尿路疾患の子は気を付けて欲しいほうれん草

私の勉強不足による失敗食材が「ほうれん草」です。

我が家の愛犬は「シュウ酸カルシウム結晶」というものが原因で膀胱炎になってしまったのですが、ほうれん草にはこの原因ともなる「シュウ酸」が多く入っています。

茹でた時の灰汁にシュウ酸が出ているのでゆで汁は捨て、茹でたほうれん草をしっかり水で洗えば問題はないのですが、基本的に尿路系に疾患がある場合はほうれん草を積極的に取ることはおすすめされていません。

にも関わらず安易に考え、1か月間愛犬に与える野菜スープに使い続けていました。体に異常がでなかったのが救いでしたが、この一件からより詳しく食材と病気の関係性を勉強するようになりました。

食べすぎて急激に体重が増えてしまった

手作りごはんを始めた当初あまりにもバクバクとたべるので「まさかごはんが足りてない?」と思いごはんの量を増やし、体重が急激に増加してしまったことがあります。手作りごはんが美味しくてたくさん食べたかったようです!

とても嬉しかったですが…そのあとごはんの量を微調整しベスト体重に戻しました。

代用出来る食材はたくさんある

手作りごはんを作り、愛犬に嫌いな食材があった場合は無理に苦手な食材を使わなくても大丈夫です!

手作りごはんを作り、愛犬に嫌いな食材があった場合は無理に苦手な食材を使わなくても大丈夫です!

特に療養中の愛犬を飼われている方は熱心に取り組みすぎて愛犬が苦手なものでも体にいいと聞くと頑張って食べさせようとしてしまう方も多いです。そこで無理をして「食べさせよう」と頑張るとお互いストレスになってしまいます。

代用出来る食材は身近にたくさんあるので、色々試しながらぜひ愛犬の好きな食材を探してみてください!

超簡単!総合栄養食の手作りごはん風フードおすすめ3選

手作りごはんはメリットがたくさんありますが、毎日、毎食を飼い主さんが作った手作りごはんをあげるのはちょっと待って!

この章では、わんちゃんの食の専門家、ペットフーディストの資格を持つ私(たかだなつき)が、おすすめの手作りごはん風フードをご紹介します。

実はわんちゃんが1日に必要な栄養のバランスを考えるのはとても難しく、実際に手作りごはんで栄養が足りていない(※)わんちゃんは少なくありません。

わんちゃんの栄養学や調理方法による栄養素の変化を学んでいない場合では、わんちゃんの健康を第一に考え、飼い主さんの手作りごはんはトッピングやたまのご馳走、食べないときの非常手段にしておくことを強くおすすめします。

とは言え、わんちゃんは手作りごはんが大好きです。毎日愛犬に手作りごはんを与える場合は、総合栄養食の手作りごはん風フードにしましょう。

(※)参考:ケンブリッジ大学「犬の栄養管理のための自家製飼料の使用における飼い主の認識の評価」

おすすめ①|PETOKOTO FOODS(ペトコトフーズ)

世界に90人ほどしかいない米国獣医栄養学専門医が開発したレシピ

ペトコトフーズは、冷凍で届くフレッシュフードです。食材をわんちゃんが食べやすい大きさにカットし、食材本来の栄養素はもちろん、香りや味を損なわないようにスチーム調理をして急速冷凍しています。

厳選されたヒューマングレードの原材料のみを使用し、わんちゃんの健康に不要な添加物は不使用。国内のキッチンで人間基準の品質や衛生管理のもと丁寧に作られているので、手作りごはんじゃないと安全性が心配…という飼い主さんでも安心できるでしょう。

ペトコトフーズはオールステージ対応の総合栄養食ですが、レシピの開発は世界に90人ほどしかいない米国獣医栄養学専門医のニック・ケイブ氏にお願いするなど、わんちゃんの栄養バランスにもこだわっているので、毎日の主食として安心して与えることができますね。

| 価格(税込) | 通常価格:7,491円

定期初回:4,962円 30%OFF

2回目~:6,210円 10%OFF |

| 内容量 | 1.8kg(150g×12袋) |

| カロリー | 148kcal / 100g(チキン) |

| 原産国 | 日本 |

| 特徴 | ・オールステージ対応総合栄養食

・ヒューマングレード

・わんちゃんに不要な添加物不使用

・グルテンフリーとグレインフリーのレシピがある

・米国獣医栄養学専門医が開発したレシピ

・たら以外は国産食材を使用

・公式サイトで原材料の産地をすべて公開 |

| 原材料 | 【CHICKEN】

国産鶏肉(40%)、国産さつまいも(21%)、国産にんじん(17%)、国産卵(8%)、国産小松菜(5.8%)、すりごま(1%)、亜麻仁オイル(0.9%)、フィッシュオイル(0.9%)、ミネラルブレンド(カルシウム、リン、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、コリン)、ビタミンブレンド(B1、B2、B12、D、E) |

| 成分 | 【CHICKEN】

たんぱく質…13.0%以上(44%)

脂質…5.2%以上(18%)

粗繊維…1.6%以下(5%)

灰分…3.0%以下

水分…70.0%以下

※()内は水分を0としたときの乾物値 |

| レシピの種類 | BEEF(ビーフ) CHICKEN(チキン) PORK(ポーク) FISH(フィッシュ) |

全て表示する

ペトコトフーズ(PETOKOTO FOODS)の口コミ評判|特徴や食いつきレビューと与え方も解説

お試しサイズ購入はこちら

初回79%オフ+送料無料【499円】初回定期30%オフ購入はこちら

全額返金保証あり【4,962円】

おすすめ②|CoCo Gourmet(ココグルメ)

アレンジも自在!栄養学専門の獣医師が開発したレシピ

ココグルメは、冷凍で届くフレッシュフードです。食材をわんちゃんが食べやすい大きさにカットしているのはもちろん、必要最低限の加熱調理で急速冷凍なので、食材本来の栄養素や香り、味も損なわれにくくなっています。

ヒューマングレードで厳選した国産食材にこだわり、わんちゃんの健康に不要な添加物は不使用で、もちろん製造工場も人間同等の品質・衛生管理が行われています。

私も実際に食べたことがありますが、当然わんちゃんに合わせて薄味ですが素材の味が感じられてとっても美味しかったですよ!

オールステージ対応の総合栄養食なので、トッピングとしてはもちろん、毎日の主食として栄養バランスを気にせず安心して与えることができるのは嬉しいですね。アレンジも自在で、公式サイトでは栄養バランスを損なわないように配慮されたアレンジレシピも紹介しています。

| 価格(税込) | 通常価格:7,491円

定期価格:5,990円 20%OFF |

| 内容量 | 1.6kg(100g×16袋) |

| カロリー | 121kcal / 100g(チキン) |

| 原産国 | 日本 |

| 特徴 | ・オールステージ対応総合栄養食

・ヒューマングレード

・わんちゃんに不要な添加物不使用

・グレインフリー

・栄養学専門の獣医師が開発したレシピ

・こだわられた国産食材のみ使用

|

| 原材料 | 【チキン&フレッシュベジタブル】

鶏肉(むね(皮つき)、ハツ、レバー)、さつまいも、かぼちゃ、にんじん、小松菜、ごま、塩(伯方の塩)、粉末昆布 / ミネラル類(Ca、P、Zn、Cu、Fe、Na)、ビタミン類(C、B3、E、パントテン酸、B2、B6、B1、A、葉酸、D、B12 |

| 成分 | 【チキン&フレッシュベジタブル】

たんぱく質…13.2%以上(46.3%)

脂質…6.0%以上(21.2%)

粗繊維…1.2%以下(4.2%)

灰分…1.1%以下

水分…71.4%以下

※()内は水分を0としたときの乾物値 |

| レシピの種類 | ジビエ&ビーツ、チキン&フレッシュベジタブル、ポーク&ブロッコリー、フィッシュ&パンプキン |

全て表示する

ココグルメの口コミ評判・安全性を徹底検証|獣医師や飼い主の評価は?

公式サイトで詳細を見る

初回お試し980円

おすすめ③|犬猫生活 犬用 手作りごはん

トッピングにも最適!キューブ型で使いやすい

犬猫生活も冷凍で届くフレッシュフードですが、小さなキューブ型(1つ約25g)なのでトッピングで少しだけ使いたいというときにも便利!

犬猫生活は、厳選した国産食材と高い製造の安全性、情報公開量の多さが特徴の、信頼性・透明性の高いブランドでドライフードでも注目を集めていますが、待望のフレッシュフードが登場しました。

もちろん、ヒューマングレードの食材を使用し、わんちゃんの健康に不要な添加物は使用していないので、愛犬に安心して与えることができるでしょう。

3種類のレシピがありますが、25gずつ使用できるので毎食ごとに替えてあげられるのも嬉しいポイントです。

| 価格(税込) | 定期購入:3,960円 |

| 内容量 | 900g(25g×6個が6袋) |

| カロリー | 96.8kcal / 100g |

| 原産国 | 日本 |

| 特徴 | ・オールステージ対応総合栄養食

・ヒューマングレード

・グレインフリー

・わんちゃんに不要な添加物不使用

・犬の料理研究家&獣医師監修レシピ

・1キューブ25gと使い切りサイズ |

| 原材料 | 【鶏肉と卵と8種の彩り野菜】

鶏むね肉(国産)、さつまいも(国産)、鶏レバー(国産)、鶏卵(国産)、ミニトマト(国産)、小松菜(国産)、黄パプリカ(国産)、赤パプリカ(国産)、ブロッコリー(国産)、切り干し大根(国産)、煎り亜麻二(国内製造)、魚骨カルシウム(国内製造)、ひじき(国産)、食塩(国内製造)、ミネラル含有酵母(Fe・Zn・Cu・Mn含有)

|

| 成分 | たんぱく質…9.0%以上(47.3%)

脂質…3.5%以上(18.4%)

粗繊維…0.7%以下(3.6%)

灰分…1.5%以下

水分…81.0%以下

※()内は水分を0としたときの乾物値 |

| レシピの種類 | 鶏肉と卵と8種の彩り野菜、豚肉と緑黄色野菜ときのこ、真鱈と豆腐とたっぷり野菜 |

全て表示する

公式サイトで詳細を見る

0kg / 0円

それぞれの食材に合ったおすすめの保存方法

ここからはそれぞれの食材に合った保存方法をご紹介したいと思います。

麺類やお肉、お魚などの固形物

麺類やお魚、お肉は保存する量が多いので深さのある容器で保存をするのがおすすめです。この時、麺類もお肉、お魚も、「なるべく細かく」してから保存するとごはんを準備する際にすぐほぐれ扱いやすいです。

野菜スープなど水気が多い食材

野菜スープや水気が多いものは「浅い容器」がおすすめです。重ねて保存することが出来るので場所も取らず、分割数も好きなように決められるのでとても使い勝手がよくおすすめです。

我が家ではこのような容器を使用しています。

年に1回は健康診断を

これは手作りごはんの子だけではなく全ての子に言えることなのですがぜひ、年に1回健康診断を受けてください!!

健康に見えていても血液検査で異常値が出たりすることは多々あります。

症状が出てから病院に来られる方の中には…

「元気だったから健康診断を受けたことがない」

「まだ若いから大丈夫だと思っていた」

という方もいます。

言葉を話せない分、今愛犬の体はどういう状態なのかをしっかり把握することも飼い主の責任だと思います。

健康診断で血液検査を受ける時のコツ

愛犬の健康診断で血液検査を受ける際は「朝食を抜いて血液検査を受ける」ことをおすすめします!

愛犬の健康診断で血液検査を受ける際は「朝食を抜いて血液検査を受ける」ことをおすすめします!

ご自身の健康診断の時を思い出してください。当日、絶食していませんか?検査の内容によっては前日、当日と絶食の場合もありますよね?

これにはしっかり理由があるんです!

食事のあとは急激に血糖値、中性脂肪の値があがります。他の検査項目にも多少影響が出て来ます。この時に採血をしても本来の正常な値が計れないんです。

動物病院でよくあるのが血液検査の結果が出た後に獣医師が、「中性脂肪の値が高いね…ごはん食べてきた?ごはんを食べて値があがるんだったらいいんだけど、中性脂肪の値が高いって甲状腺の病気とか疑いあるんだよね。じゃあ、もう1回採血しなおそう!今度は朝ごはん抜いてきてね」

ここで初めて「血液検査するときは朝ごはん抜いてね」と言う獣医師がとても多いです。

獣医師はさらりと言いますが、再検査は飼い主さんにも愛犬にも負担がかかります。本来の正常な値をしっかり計るためにも、必要のない再検査をしないためにも、血液検査の際は朝食を抜いて受けてみてください。

意外と知らない飼い主さんが多いと思い、本来の作り置きごはんとは関係ないことですが、知っていただきたく記載しました。

[jin-iconbox01]重い症状の病気を患っている場合、自己判断で朝食を抜くことは止めてください。必ず獣医師に相談をしてから行ってください。[/jin-iconbox01]

さいごに

とても長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

とても長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

「手作りご飯は面倒」「手作りご飯は難しい」そう思われてる方が「意外と簡単そう」「これなら出来る」そう思っていただけたら嬉しいです!

今までスタンダードな手作りごはんの他にも膀胱炎、アトピー、アレルギー性皮膚炎、腎臓、肝臓、腫瘍性疾患、など色々な病気に食からアプローチをしてきました。

私は「ごはんで全ての病が治る」という考えは持っていません。

必要ならば薬を飲みながら、より薬の力が発揮できるように、食べ物で体内環境をしっかり整えてあげる。そして特に療養中のワンちゃんには食べる喜び、幸せを感じて欲しい。ということを大前提で手作りごはんを作ってきました。

回を追って、療養中の愛犬用の手作りごはんレシピもご紹介できたらと思います。

※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がINUNAVIに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。

※掲載されている情報は、INUNAVIが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。

手作りごはんはぜひ、

手作りごはんはぜひ、

手作りごはんのいいところそれは「愛犬に合った、愛犬の好きな食材を選び、栄養バランスを管理できること」だと思います。

手作りごはんのいいところそれは「愛犬に合った、愛犬の好きな食材を選び、栄養バランスを管理できること」だと思います。 人同様、好みが分かれるのが「納豆」です。

人同様、好みが分かれるのが「納豆」です。

手作りごはんを作り、愛犬に嫌いな食材があった場合は

手作りごはんを作り、愛犬に嫌いな食材があった場合は

愛犬の健康診断で血液検査を受ける際は

愛犬の健康診断で血液検査を受ける際は とても長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

とても長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。